Ieri c’è stata la prima delle due serate della stagione sinfonica in cartellone al Teatro Lirico di Cagliari.

Ieri c’è stata la prima delle due serate della stagione sinfonica in cartellone al Teatro Lirico di Cagliari.

In programma , oltre che due concerti per pianoforte di Franz Liszt, anche i bellissimi Carmina Burana di Carl Orff

Questa la cronaca della serata, vista dalla mia parte, come sempre, diciamo, da dietro le quinte.

Ho raccontato cosa accade dietro le quinte di un’opera ma mai di un concerto.

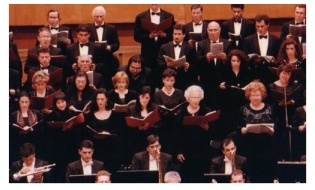

Naturalmente i camerini sono affollati di musicisti e artisti del coro che danno gli ultimi ritocchi al trucco, agli abiti rigorosamente da gran sera in nero e soprattutto ad accordare gli strumenti e a scaldare le voci per l’evento.

I Carmina Burana è uno dei concerti più impegnativi per il coro, dove lo vede protagonista assoluto.

I Carmina Burana è uno dei concerti più impegnativi per il coro, dove lo vede protagonista assoluto.

Generalmente il maestro del coro , una mezzoretta prima dell’inizio del concerto, convoca gli artisti nella sala prove, per rinfrescare la memoria sui punti cruciali del brano e per far scaldare le voci.

Poi ci si sistema dietro le quinte in ordine, in attesa che arrivi il nostro momento d’uscita in palcoscenico.

La prima grande emozione è sicuramente l’applauso che anticipa la nostra entrata, soprattutto quando in platea c’è il tutto esaurito come nel caso di ieri sera.

Quando si sale in palcoscenico e ci si trova davanti centinaia di persone che hanno gli occhi puntati su di noi, si ha la sensazione di essere entrati in un sogno, dove ci si osserva dal di fuori,.

E’ strano, ma in tanti anni di lavoro questo succede sempre; forse saranno le luci molto forti , il suono stonato delle accordature strumentali, il brusio del pubblico che si prepara all’ascolto, e soprattutto l’emozione.

Ma quell’attimo magico , dove il maestro solleva la bacchetta per dare l’attacco, li’, veramente, sembra che il corpo si dissolva e l’anima diventi musica pura che si diffonde nella sala.

Nei Carmina Burana, poi, il bellissimo “O fortuna velut luna” , esplosivo suono di voci e strumenti, toglie il fiato per qualche secondo a chi ascolta.

Lo stesso brano, che poi chiude il concerto, strappa al pubblico l’appauso sempre generoso, che arriva a noi artisti dandoci una sensazione davvero inebriante.

C’è poi il rovescio della medaglia.

Se da un lato si è felici per la bella riuscita del concerto, dall’altra c’è la stanchezza e la voglia di tornare a casa a mettere i piedi a mollo provati dai tacchi alti.

C’è chi si pregusta la cena e ne anticipa il menù durante gli applausi e chi, velocemente riesce anche a togliersi le lenti a contatto.

In molti sperano che il pubblico dopo un po’ si stanchi di applaudire per la paura della richiesta di bis che, generalmente è sempre un piacere, ma quando il brano è molto impegnativo, diventa poi un sofferenza.

Ma la musica si sa, è come l’amore, fatta di gioie e dolori (quelli ai piedi).

Informazioni

|

Carmina Burana Carmina Burana : Raccolta di composizioni goliardiche del XIII secolo, tramandata da un codice conservato a Monaco nell’Abbazia di Benediktbeuren, in latino Bura Sancti Benedicti, ed edita per la prima volta nel 1847 da J.A. Schmeller. Si tratta di circa 300 componimenti, di cui 250 in latino e i rimanenti in tedesco o in una mescolanza di latino e tedesco o di latino e lingua romanza. I temi più frequenti dei Carmina Burana sono la celebrazione del vino, delle donne, del gioco, dei piaceri della vita e un’acuta satira sociale, che colpisce la Chiesa (in particolare il papa e la Curia romana, ma anche l’ambiente monastico), i costumi corrotti della nobiltà e delle gerarchie militari, e anche aspetti del mondo contadino. Nonostante gli argomenti siano in buona parte condivisi con la cultura popolare, si tratta in realtà di una poesia di matrice colta: gli autori – i cosiddetti goliardi o clerici vagantes – dimostrano buone competenze nell’uso della lingua e in campo metrico, e conoscenza della letteratura classica latina e di quella cristiana, cui si rifanno spesso attraverso un rovesciamento parodistico (ad esempio nella Missa potatorum “Messa dei bevitori”). Nelle poesie latine si assiste al passaggio tra la metrica classica e quella romanza: la versificazione è basata sugli accenti e sono presenti rime, spesso baciate. La maggior parte dei componimenti è anonima; gli autori erano probabilmente studenti poveri legati agli ambienti delle università. Solo di alcune poesie è stato possibile ricostruire con certezza la paternità, riconducendole a nomi come Ugo d’Orléans, Serlone di Wilton, Pietro di Blois, Gualtiero di Châtillon. Opera di quest’ultimo è uno dei componimenti più noti dei Carmina, la Confessio Goliae. Temi e atteggiamenti culturali tipici dei goliardi influenzarono la letteratura coeva e successiva: la celebrazione della libertà di costumi e di spirito, ad esempio, e la critica agli ambienti ecclesiastici si ritrovano nella poesia di Rutebeuf e nel Roman de la Rose di Jean de Meun (ripreso da Dante nel Fiore). Ai Carmina Burana si è ispirato nel Novecento il musicista e compositore tedesco Carl Orff, che ha allestito un’opera-balletto, eseguita per la prima volta a Francoforte nel 1937. |

ho avuto l’occasione di vedere quest’opera ben due volte da me e sempre mi lascia senza fiato. è meravigliosa.

un saluto

Tali